中国江苏网讯 (通讯员武桂成)年已六旬的陈伯余干发绣这一行已有四十多年了,在享誉全国的“中国发绣之乡”江苏省东台市,提起发绣界的陈伯余,可谓无人不知,无人不晓。

不恋“铁饭碗” 自主创业搞发绣

1958年,陈伯余出生于东台镇一个普通的家庭,父亲以打铁为生。从小就喜欢绘画的他,19岁的时候进了当时的东台工艺品厂。理论的钻研和实践终于让陈伯余练就成发绣工艺的一把好手。几年后,陈伯余辞职了。

陈伯余顶着巨大的思想压力,寻觅着他生存和发展的空间。“当时东台的个体户大都是一些贩卖商品的,自产自销做产业的也就是我一个。”1991年,陈伯余领到了自已的第一份营业执照。陈伯余认为发绣本身就是一门艺术,压低价格势必会导致粗制滥造。越来越多的工艺品厂职工开始走上个体经营路,东台台城相继出现了数十家的经营发绣的门面,按常理生意应该越做越难做,但陈伯余却没有受到影响,而且市场比以前更大了。

陈伯余不耻学问,虚心请教、勤学苦练,绘画、设计、刺绣样样精通。随着事业的发展,他先后创办了东台市嘉丽发绣厂和“东台市嘉丽发绣艺术馆”,400多名发绣爱好者来这里学习发绣技艺。

开拓创新 把发绣做成精品

陈伯余认为,作为新一代发绣艺人,发绣艺术既要传承好,把每一幅都力求做成精品;更要大胆探索,勇于创新,赋予发绣更丰富的内涵,他把双面发绣、彩色发绣工艺发扬光大,受到同行的追捧。

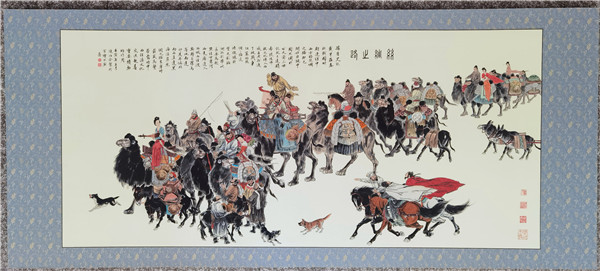

微发绣作品《一百零八将》,只有长86厘米,宽28厘米,要在如此狭小的范围内绣出108个历史人物,而且人物神态各异,面部表情、动作、服饰、兵器迥然不同,人物头部也只有黄豆大小,绘绣难度之大,发绣同行望而却步。陈伯余知难而上,经过6个多月的精心创作,呈现在人们面前的水浒人物栩栩如生,意气勃发,形神兼备,线条勾勒精细微妙。这是中国历史上第一幅微型发绣作品,不久在中国美术馆展出。

陈伯余耗时三年制作完成了一幅长15米、宽1.2米的作品《百骏图》,将清代宫廷画家郎世宁的作品表现得惟妙惟肖,卷上百马姿态各异,充满立体感。

这些年来,他先后创作了《清明上河图》《姑苏繁华图》《雄风》等近一百多幅发绣作品,先后获国家级金奖20多个。其中《访友图》《千手观音》《货郎图》《悠然自乐》等20多幅双面发绣更是在众多的发绣作品中脱颖而出,问津大奖。

致力交流与传承 弘扬民族传统文化

曾应邀赴二十多个国家进行文化艺术交流,为发绣艺术走向世界,促进中国文化艺术的交流作出了积极的贡献。陈伯余重视培养发绣人才,传承中华民族的传统文化,在他的嘉丽发绣厂,先后有400多人慕名前来学习发绣技艺,对此,他毫无保留地热心辅导,耐心传授,一批学有所成的绣工“自立门户”,壮大了发绣队伍。在他的发绣厂里,一批绣工“弟子”在他的精心指导下,挑起了发绣的大梁。

“弟子”韩亚凤,2017年12月发绣作品《一百零八将》获江苏省着届乡土人才传统技艺技能大赛刺绣项目一等奖;“弟子”王爱萍在陈伯余的精心指导下,刻苦学习,现为高级工艺美术师;梁海霞的两篇论文《浅谈发绣的主要针法及其运用》《东台发绣的现状及生存发展对策》在江苏省艺博网上发表;陈冬凤的双面发绣《千手观音》参加江苏省盐城市首届工艺美术大师展,现为高级工艺美术师,江苏省乡土人才“三带”能手。

谈及今后的打算,陈伯余表示,将进一步发挥自己的专长,多出精品,致力培养发绣新人,弘扬中华民族传统文化,为“中国发绣之乡”再添新的光彩。