山川一脉同风雨,明月何曾是两乡。

对于江苏来说,新疆伊犁,是个遥远而亲切的地方。

遥远,是因为两地相隔数千公里,从南京到伊犁,换乘飞机也要近7个小时;亲切,是因为江苏是首批对口援疆省份之一。1997年,党和国家吹响了对口支援新疆工作的号角,江苏援疆干部不远万里奔赴伊犁州8县3市和新疆生产建设兵团四师、七师,开启了援疆的新篇章。截至目前,江苏省共派出了14个对口支援工作组近3000名干部人才,投身援疆伟业。

7月初,记者一行来到新疆伊犁州采访,看到了江苏援疆干部越昆仑、穿沙漠,在万里边疆挥洒汗水、奉献才智;看到了伊犁州项目建设热潮涌动,城乡发展日新月异;看到了天山脚下,苏伊携手,共绘发展的生动画卷。

产业援疆,“水韵江苏”润泽“塞外江南”

7月初,新疆的戈壁滩炎暑逼人。驱车行驶在新疆生产建设兵团第四师可克达拉市图开沙漠中,一座正在火热建设的工厂吸引了记者的目光,这是江苏援伊·镇江工作组为当地招引的金海生物60万吨玉米深加工及配套热电联产项目,也是可克达拉经济技术开发区自成立以来引进的体量最大的项目。

走进金海生物项目施工现场,近3000名工人火热施工,一座座现代化的厂房拔地而起,工程车辆往来穿梭。

“这个项目我们投资约37亿元,正式投产后预计年产饲料级小品种氨基酸约11.5 万吨,带动当地近1000人就业。”金海生物60万吨玉米深加工及配套热电联产项目王佳龙感慨,从去年8月份奠基开工,预计到今年10月份投入试生产,以前在别的地方建设从来没有那么快的速度。“这两年开发区力排万难,对我们可以说是‘无微不至’。”

将厂房建在戈壁滩上,可不是一件容易的事。为了让这一项目顺利落地可克达拉经济技术开发区,镇江援疆干部和企业开展了长时间洽谈,努力解决企业提出的劳动力不足、产品运输困难等一系列顾虑。

比如为解决企业落地难题,镇江投入3024万元援疆资金,专门打造了城西创新创业产业园(俗称援疆楼)。这个产业园不仅提供了研发办公、人才公寓等全方位服务,还配备了生活配套设施,让戈壁滩上的创业者能够更好地起步,无需“白手起家”;为在当地发展化工产业,镇江工作组近两年投入援疆资金约2800万元,建设可克达拉化工园区特勤消防救援站……

镇江对可克达拉市的产业援助是江苏援疆工作高质量推进的一个缩影,两地产业协同、携手并进的场景在各个角落上演——

徐州工作组在奎屯建立“经济组团”援疆模式,让每位援疆干部都成为招商力量;连云港工作组因地制宜招引“源头活水”,激活霍尔果斯特色产业;淮安工作组帮助胡杨河市搭建电商物流体系,助力当地农副产品插上“云翅膀”;江阴从帮助霍城县各族群众解决生产生活中最直接、最现实、最紧迫的民生问题入手……今天的伊犁,到处凝聚着苏伊携手的绵绵深情,相隔万水千山的两地,携手走出一条产业奋进、互利共赢的康庄大道。

民生援疆,在家门口享受“苏式”教育和优质医疗

在国家高速公路网东西方向主干线中,有一条叫连霍高速的公路,东起江苏连云港,西到新疆霍尔果斯。这条全长4244千米的公路连接起祖国东西部,也见证了两座城市从交往到交融。

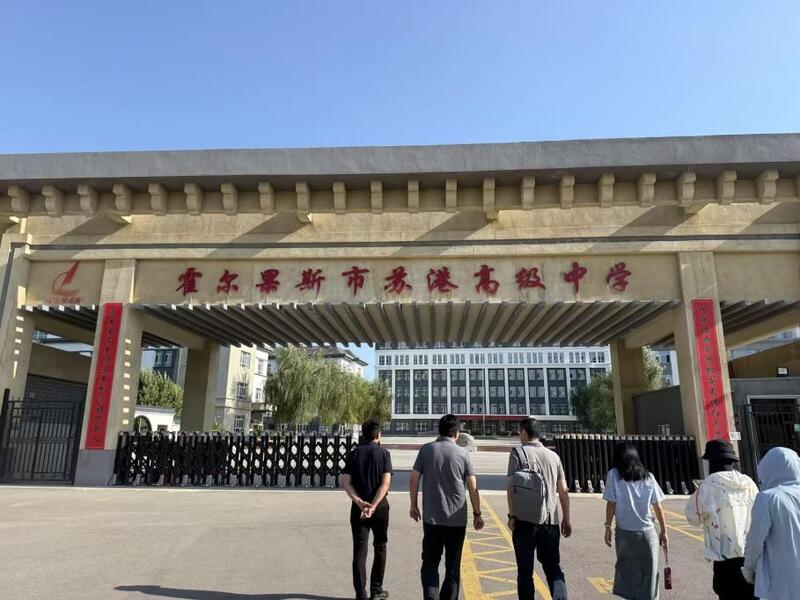

在位于霍尔果斯市经济开发区的霍尔果斯新港高级中学门口,悬挂的一块“连云港援疆”的牌子格外引人注目。

这几天正逢新疆高二学生小高考,走进充满书香气息的校园,一排排整齐的教学楼里,学生在认真地看书备考。讲台上,连云港援疆教师、苏港中学副校长姜海波正为学生们讲授着课程。

“在连云港援疆工作组的全力支持下,我们现在有教学楼、实验楼、体育馆、宿舍楼、餐厅等教学生活设施一应俱全,比起江苏一些学校也不遑多让。”谈起学校这几年的变化,姜海波很是感慨。

在硬件升级的同时,江苏援疆教师团队着力推进教育理念革新与师资培育。“这次连云港教育援疆队伍共有14名,基本都是高级职称的骨干教师,涵盖语文、数学、英语、物理等多门学科,希望能将连云港的教育理念、教育方法和技术与当地老师进行分享与融合,为边疆的教育事业贡献力量。”姜海波说。

如果说教育是未来的希望,医疗便是当下的守护。

7月2日,在新疆生产建设兵团第七师医院,75岁的尹大爷特地赶来向淮安援疆医生、第七师医院消化内科副主任许莹医生表示感谢。“手术快半年了,我恢复得挺好,肚子不疼,晚上睡觉安稳,吃饭也香,非常感谢许大夫。”

几个月前,尹大爷出现持续胃痛症状,被确诊为胃部早癌,家人马上把他送到第七师人民医院治疗。“过去,这个病得去几百公里外的医院,许医生他们来了过后,在家门口的医院就能得到有效治疗,感到很安心。”尹大爷说。

除了看病救人,江苏援疆医生的另一重要任务就是通过“传帮带”,培养一支本地的高素质医疗队伍。

据淮安援疆医生、第七师医院副院长胡国栋介绍,该院先后迎来援疆专家共计73位,援疆专家充分发挥优势,在各支援科室积极提供诊疗服务。2025年上半年门诊累计接诊5345人次,收治住院患者近千人次,开展三四级手术300余台;累计主持开展科室小讲座及疑难病例讨论约20次。9名援疆专家与受援科室年轻医生结成帮带关系,通过一对一指导、教学查房等方式,带教200余人次,集中讲课40多次,覆盖200余人次,有效提升了年轻医疗人才的专业水平。

文化润疆, 筑牢文化精神家园

对口援疆,不仅带来物质的现代化,还带来精神文化的现代化。

走进奎屯市图书馆,古色古香的国学书院、现代科技的听书墙、紧跟时尚的朗读亭等令人耳目一新。恰逢暑假,阶梯阅读区、少儿绘本区随处可见读书的孩子们,他们徜徉在书的海洋,阅读“充电”。

奎屯市图书馆副馆长赵若含介绍,先后投入600万元援疆资金升级改造的奎屯市图书馆是徐州全面落实文化润疆的其中一项,不仅荣获了自治区“最美场馆奖”,今年到馆人次也从改造前的2万人次上升到19.7万人次,成了奎屯市标志性文化服务阵地。

以奎屯市图书馆为代表,江苏援疆工作组打造了一批“文化润疆”公共文化阵地,支持伊宁市六星街、喀赞其文化街区提档升级,支持建设石榴花展示馆、霍城县博物馆、特克斯县博物馆以及提升伊犁州博物馆等公共文化阵地,持续营造各民族相互了解、相互尊重、相互包容、相互欣赏、相互学习、相互帮助浓厚氛围。

文化润疆,文艺作品往往最能打动人心。

“走过一条路,一条长长繁荣路,八千里云中晓月,洒满深深的祝福……”日前,由江苏援伊干部骆治纬作词的《连霍长歌》登上各大音乐平台,成为传递苏伊深情“援疆组歌”系列的又一力作。

近年来,江苏援伊前方指挥部在文化润心、民族交融等方面持续发力,《天山问渠》《小白杨》《同是江南》等一个个原创剧目纷纷在江苏、伊犁等地上演,“秋白书院”与“石榴籽书屋”落户社区和农村,给群众送去了文化大餐的同时,让文化认同成为民族团结的精神纽带。“青苗筑梦”行动、“最美家庭”结亲等活动更是书写了江苏和伊犁的深情厚谊。

从产业园区的机器轰鸣到医院校园的民生暖意,从文化舞台的艺术芬芳到援疆干部的奋斗足迹……天山脚下、伊犁河两岸,处处可以看到江苏援疆的印记。2023年4月,第十一批江苏援伊和兵团四师、七师干部入疆以来,紧扣铸牢中华民族共同体意识主线,积极打造“苏韵伊情”援疆工作品牌,系统实施“苏韵伊情”产业引导、教卫提质、干部培训、民族交融、文化润心五大江苏援疆工程,投入援疆资金63.36亿元、实施援疆项目401个,构建起“产业筑基、民生固本、文化铸魂”的立体援疆体系,为伊犁州和兵团四师、七师高质量发展注入强劲动能。

新华日报·交汇点记者 孙秦旺 吴家俊