6月27日,江苏省人民政府召开专题新闻发布会,发布《2024年江苏省生态环境状况公报》。公报显示,在全省GDP增长5.8%、增量全国第一的同时,江苏提前一年完成“十四五”主要污染物减排目标,连续5年在国家治污攻坚成效考核中获优秀等级,公众对生态环境的满意度连续6年保持90%以上。

亮眼数据的背后,江苏在生态环境治理方面取得了哪些显著成效?又探索出了怎样的创新实践路径?

特色保护路径 全方位守护“神奇朋友”

夏日炎炎,南京镜山湖水下一片清凉,湖底水草自由摇曳。在这里,江苏两种新发现的水生生物——串珠藻与叉钱苔正茂盛生长。“去年12月首次发现后,今年春天大面积繁殖后确认能够成活。”科研人员介绍,“两个物种对空气湿度和水质纯净度有较高需求,说明这里的水环境很好。”

各地频繁传来物种“上新”的消息,生物自发为江苏环境“投票”。省生态环境厅副厅长钱江介绍,2024年,全省生态质量达到二类标准。长江、太湖和淮河三大流域淡水水生生物环境质量有所提升,监测到的底栖动物、着生藻类、浮游植物、浮游动物分别有278种、321种、175种和84种。近岸海域和潮间带分别监测到海洋水生生物306种、91种,海洋水生生物环境质量稳中向好。

省生态环境厅自然生态保护处处长吴军介绍,近年来,江苏积极探索具有江苏特色的生物多样性保护路径。

在法规制度层面,今年年初,江苏印发实施了《江苏省自然生态保护修复行为负面清单(2025年版)》,明确七大类禁止限制和控制行为,严防以修复之名行破坏之实。今年5月22日,江苏省生物多样性保护条例正式实施,更标志着江苏生物多样性保护工作进入了法制化轨道。

此外,江苏还在生态保护上做好“加减法”,一方面系统实施生态保护修复,为生物建造更多的美丽家园,另一方面划定生态红线,严守生物多样性保护空间。目前全省已实施生态保护修复面积超过84万亩,先后建成133个生态安全缓冲区,推进建设23个生态岛试验区,初步构建全省4带3区多点的生物多样性保护格局。同时,在全国率先开展生态保护红线生态破坏问题监管试点,形成生态保护红线和生态严守生物多样性保护空间。

AI智能动态识别、环境DNA、条形码技术……环境里生物的一举一动都能被智慧手段精准识别。为系统掌握全省生物多样性状况,江苏持续推进生物多样性调查观测,在全国率先开展以县域为单元的生物多样性整体调查。全省95个县市区已全部完成调查,20个省级观测站建设正在持续推进。

精准发力治污 打好生态“组合拳”

公报显示,全省环境空气质量稳中向好,优良天数比率达2013年新标准执行以来最优。在江苏持之以恒打好蓝天保卫战的同时,移动源污染治理也成为新的破题关键——当这类污染占据全省排放总量三分之一,江苏率先向"柴油黑烟"亮剑。

省生态环境厅大气环境处处长王军敏介绍,为治理移动源污染,2022年以来,江苏累计淘汰23万辆国三及以下排放标准柴油货车,同时积极推广移动源领域新能源替代,全省推动更新新能源货车8000余辆、新能源公交车1万余辆。投入LNG动力运输船舶105艘,约占全国总量的四分之一。推进重型卡车、渣土车、非道路移动机械等电动化替代,南京、无锡、徐州、南通等市已建成一批全电搅拌站。

蓝天、碧水、净土,是江苏正在全力绘就的生态新画卷。近年来,江苏以占国土16.9%的水网为脉络,持续深入打响碧水保卫战。

省生态环境厅水生态环境处处长张玉国表示,江苏按照全省“江河湖海”生态环境“一保护三治理”总体思路,深入打好长江保护修复攻坚战,以开展沿江城镇污水垃圾处理、化工污染治理、农业面源污染治理、船舶污染治理和尾矿库污染治理“4+1”工程为突破点,成就长江干流江苏段水质连续7年稳定在Ⅱ类,主要通江支流连续3年稳定在Ⅲ类及以上的治水标杆。

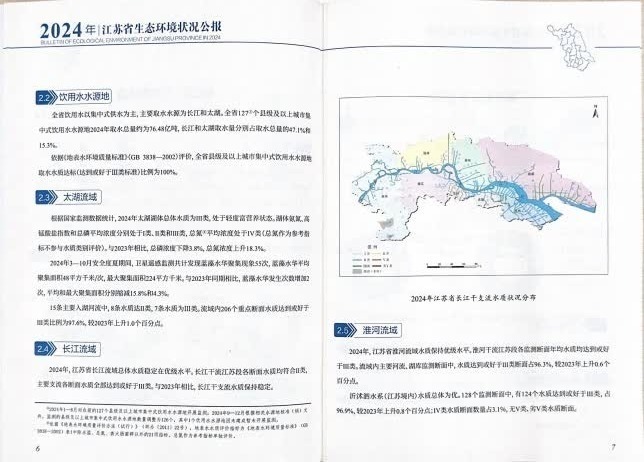

作为全国唯一同时拥有大江大河大湖大海的省份,江苏的治水战场同步向全域延伸:太湖治理聚焦上游40条重点河道"一户一策"精准溯源;推动城镇污水处理能力达到992.3万吨/日,农村生活污水治理(管控)率达到93.7%;作为南水北调东线一期工程源头地区,连续11年圆满完成向省外调水任务,总调水量达90亿方,水质全部达到或优于Ⅲ类;近岸海域综合治理以美丽海湾建设为统领,“十四五”以来累计削减总氮、总磷分别为9204吨和1194吨。

当碧水清波渐次舒展,土壤污染防治同步筑牢根基。省生态环境厅土壤生态环境处副处长马建辉说,近年来,江苏按照“防新增、去存量、控风险”的总体思路,不断加强土壤污染源头防控,动态更新土壤污染重点监管单位和地下水重点排污单位名录,全省共完成1543家重点监管单位土壤污染隐患排查“回头看”和7个国家级土壤污染源头管控重大工程项目,提前完成“十四五”规划任务。

马建辉介绍,下一步,还将扎实推动遗留地块污染管控,开展沿江1公里化工腾退地块土壤污染专项治理行动,大力推动化工园区地下水污染整治,推动建设用地土壤环境质量数据和国土空间规划“一张图”管理。保障建设用地安全利用。

防环境风险 筑牢安全底线

危险废物污染治理同样也是生态环境部门监管的重点。省生态环境厅固体废物与化学品处处长刘海东说,江苏深化小微企业危险废物收集体系建设,对小量危险废物产生单位试行差别化分级分类管理和集中收集服务,推动解决小微企业危险废物出路难、成本高等问题,2024年底全省共95家集中收集单位服务小量产废企业5.9万余家。

同时江苏注重提升危险废物集中处置能力,截至2024年底,全省共建成危险废物集中处置设施113座,其中焚烧、水泥窑协同、等离子、超临界氧化等处置设施84座、填埋处置设施29座,危险废物集中处置能力336.8万吨/年、同比增长9.9%。推动降低危险废物填埋量,2024年全省危险废物填埋率约16.6%,较2023年底下降近1.5个百分点。

“江苏也在不断完善危险废物环境管理制度体系。今年3月1日施行的《江苏省固体废物污染环境防治条例(修订)》,专章对危险废物环境管理作出明确规定。建设省固体废物管理信息系统,通过扫描监管二维码,基本实现对危险废物动态信息化全过程追溯。”刘海东介绍。

辐射环境和固体废弃物处置是生态环境安全的重要屏障,更是安全底线。公报显示,江苏辐射环境68个国控点和222个省控点监测结果表明:环境γ辐射剂量率处于当地天然本底涨落范围内,空气、土壤、近岸海域海水和海洋生物,以及太湖、淮河、长江等重点流域水体中天然放射性核素活度浓度处于本底水平,人工放射性核素活度浓度未见异常,重点饮用水水源地取水口水体中总α、总β活度浓度低于《生活饮用水卫生标准》规定的指导值,电磁辐射环境监测点监测结果低于《电磁环境控制限值》规定的公众暴露控制限值。全省共建成危险废物集中处置设施113座,危险废物集中处置能力336.8万吨/年、同比增长9.9%;全省废弃电器电子产品拆解处理企业共8家,拆解处理废弃电器电子产品566.3万台。

刘海东介绍,下一步,江苏将持续调优危险废物利用处置能力结构,大力推动危险废物填埋处置量占比实现稳中有降,促进危险废物源头减量和资源化利用。同时,不断优化危险废物信息化环境管理,对照国家要求,抓好危险废物规范化建设,开展好“一码贯通”环境监管建设试点。

新华日报·交汇点记者 王心婷 徐春晖