编者按:6月25日是第35个全国土地日。值此之际,江苏省自然资源厅联合新华日报交汇点大平台,共同推出《用“星”体会 江苏大地有多美》系列海报。跟随卫星视角,俯瞰江苏大地上的创新脉动与时代风采。

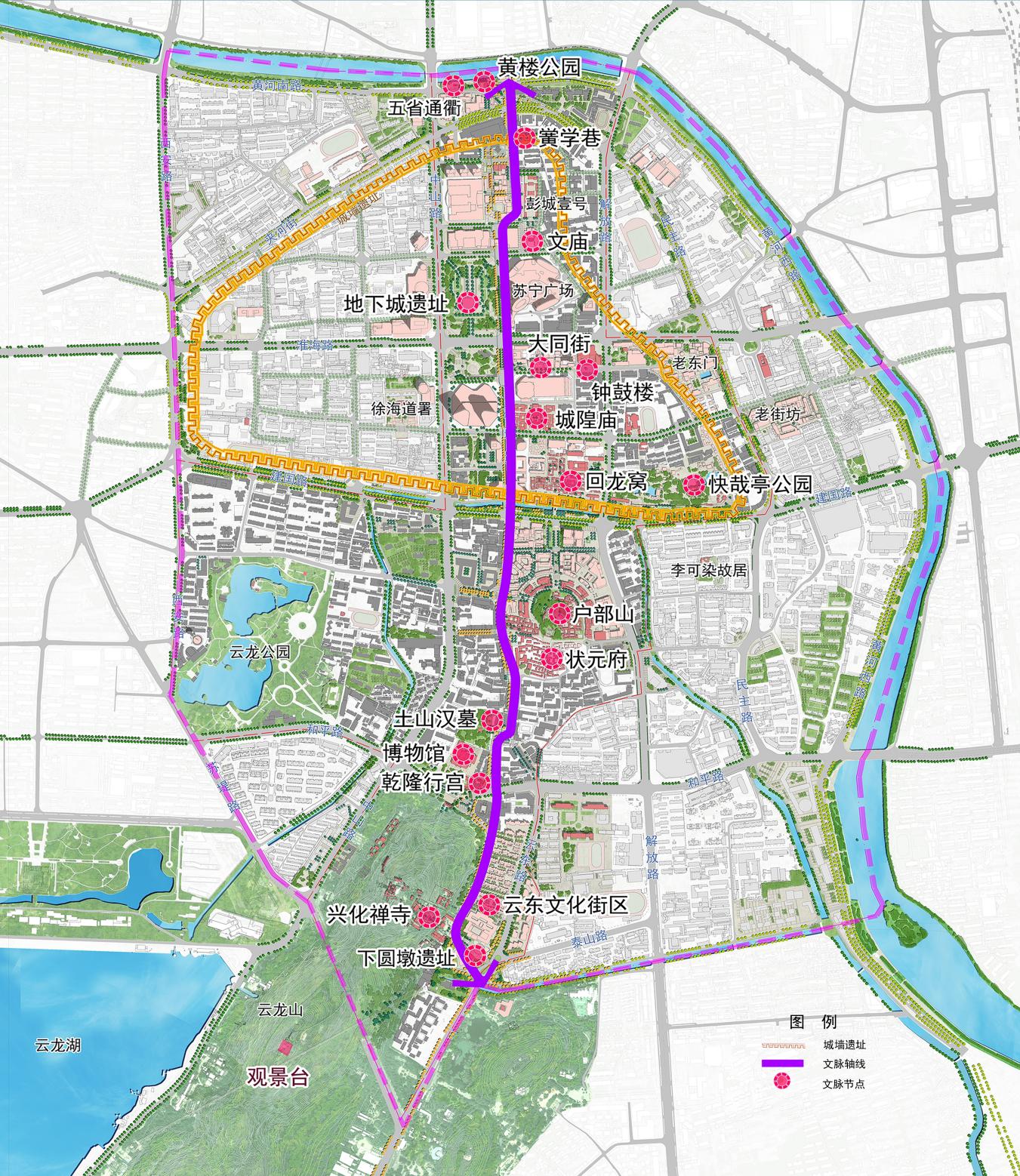

徐州,一座拥有5000多年文明史和2600多年建城史的历史文化名城。如何实现新旧共融,让老城区焕发新活力?2022年起,在全面了解群众对更新改造的意愿基础上,徐州历时一年编制完成《历史文脉城市更新设计方案》。次年,徐州历史文脉——“彭城七里”城市更新项目正式启动。徐州以一条纵贯南北、长约3.5公里的历史文化轴为骨架,串联起彭城之源、土城汉风、户部繁华、回龙巷陌、大同风情、鼓楼时尚和黄楼胜迹七大更新单元,打造形成“一轴(彭城历史文脉轴)一环(彭城城墙遗址公园慢行环)两廊(故黄河生态文化廊和奎河生态景观廊)”的空间结构脉络,将235处历史遗存编织为一体,让游客一站式感受“彭城汉风”到“户部繁华”的千年变迁。

摸底调查,为特色资源“拼图”

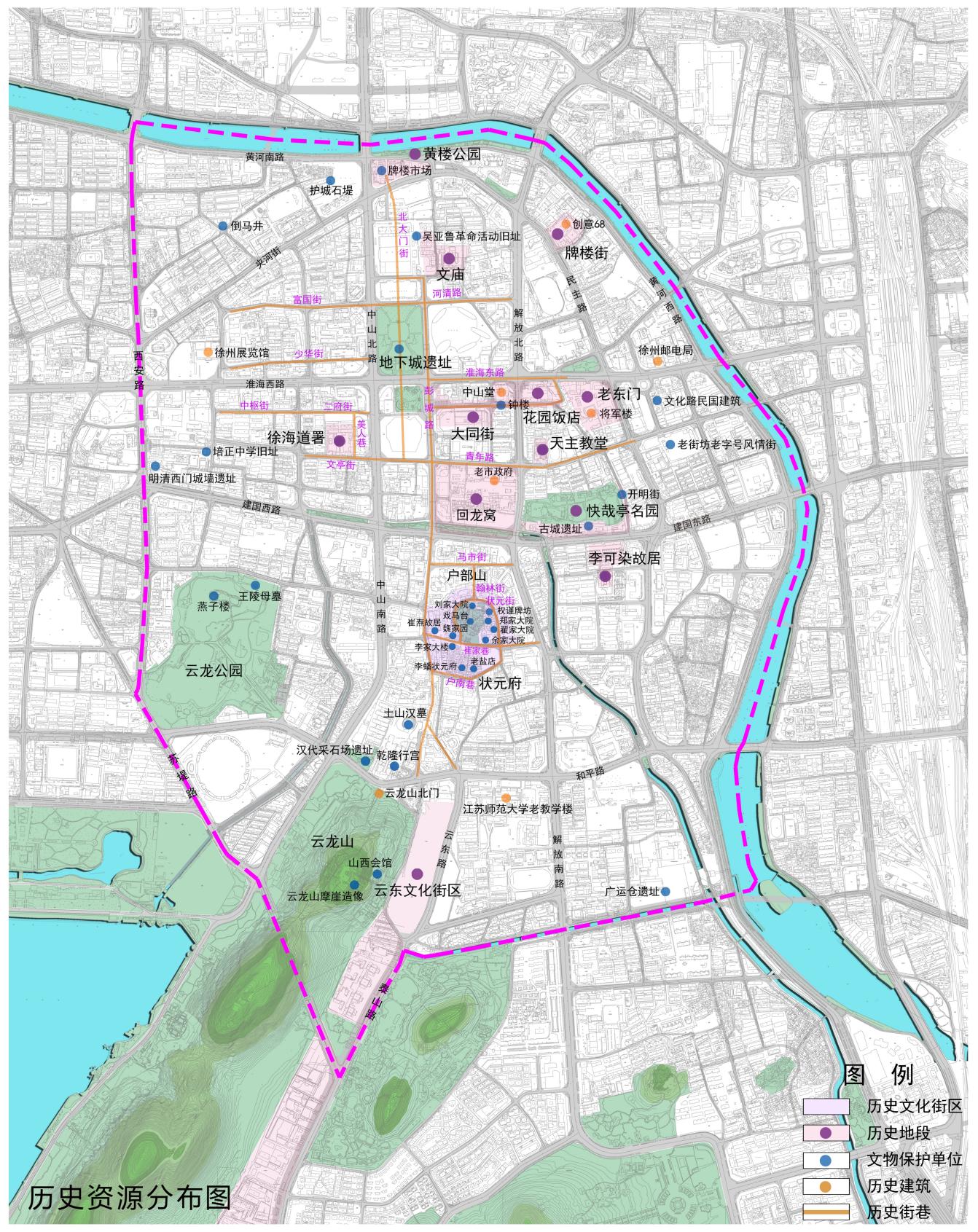

为推进彭城七里城市更新工程建设,徐州深入挖掘沿线自然与人文资源,探索“资源—场景—价值”转化路径,徐州市自然资源和规划局紧密联动市文化广电和旅游局等多家单位成立区域特色自然和人文资源调查国家级试点工作课题组,以自然资源为基底、人文资源为重点,对研究区域展开“地毯式”调查,完成了自然资源调查监测、国土空间规划、文物普查、旅游发展规划等17类资料的调查收集,准确掌握试点区域自然和人文资源的种类、数量、位置以及保护与开发利用状况等信息,建成具有区域特色的自然和人文资源数据库,实现“一张图”精准叠加,奠定资源资产化管理基础。

精细体检,给城市更新“开方”

根据“体检评估找问题、多元协商问需求、整体策划配政策、制定计划推行动”的编制思路,徐州依托规划资源“一张图”平台,叠加分析土地利用现状、国土空间规划和城市更新规划计划等多源数据,分层级查找城市问题短板,搭建城市更新单元识别分析模型。同时探索“规划响应、未诉先办”流程,搭建共商共建共管五方平台,将居民诉求件纳入大数据系统,引导居民、企业、服务机构等社会各方全过程参与城市更新,精准补足公共服务短板。根据城市体检结果,徐州市自然资源和规划局会同各县(市、区)政府,共同研究明确城市更新单元,确定范围边界和总体导向要求。

绣花功夫,让千年古城“焕新”

“城市更新不是‘大拆大建’,而是精准治理。”徐州市自然资源和规划局相关负责人强调。为妥善处理好留与拆、新与旧、改与建的关系,在赓续历史文脉的同时进一步补齐民生短板,彭城七里工程坚持“‘留改拆’并举”原则,以“强基(完善基础配套)、通络(联通断头巷)、点穴(重要节点打造)、美颜(街道U型界面风貌改造及街头绿地营造)、赋能(业态提升)”为路径,采用“小尺度、渐进式、逐院落”的更新模式破解重点、难点问题,促进生产、生活、生态空间布局优化。剪子股“网红菜市场”、和平路停车楼以及一路之隔的徐州饮食文化博物馆正在施工改造,车辆和工人不时出入,颇为忙碌;“彭城七里”北端的重要节点——黄楼展陈项目也即将亮相,配套的黄楼公园初见雏形……曾经一度沉睡的历史文化遗产,纷纷从遗迹中“苏醒”,成为一张张闪亮的城市名片。公开数据显示,过去一年,徐州市重点景区共接待游客6600万人次、游客景区消费221.32亿元,同比分别增长18.67%、19.18%,增幅跃居江苏省第二;节假日外地游客占比达56%,较2023年提高12个百分点。徐州还登上抖音用户喜爱的宝藏城市Top5,入选携程口碑榜中国100年度榜单第63位,“彭城七里”已成为游客来徐州必到的顶流“打卡地”。

从“拆建”到“共生”,徐州的实践证明:城市更新不仅是简单的物理空间改造,更是文化传承与民生改善的双向奔赴。未来,徐州将以“绣花功夫”持续改造提升老城风貌和人居环境,以务实举措丰富公共文化服务和群众精神生活,让“彭城七里”的建设成效体现在人民群众获得感、幸福感、安全感的提升上,努力打造城市更新的全国典范。