编者按:从活态传承的手艺人,到“逆袭”人生的自强者,再到乡村振兴的领头雁……在我们周围,活跃着很多个体工商户。“秤砣虽小压千斤”,个体工商户是江苏经济“基本盘中的基本盘”。

即日起,新华日报·交汇点新闻客户端联合省私营个体经济协会推出“了不起的小店”创新记系列报道,展示个体工商户如何在市场竞争中不断探索创新,走出一条与小店共同成长的奋斗故事,也展现江苏扶持“小个体”迸发“大能量”的“暖心”举措。

9月26日,凌晨三点半,汪青松和往常一样,来到自家开的汪家馄饨(雨花台店),先是将刚送来的鲜猪肉拌成肉馅,再是和面、包馄饨。

店主汪青松从14岁起,就跟着父亲学习馄饨烹制手艺,一年到头以店为家。“人心是最大的市场。从源头把控品质,饮食卫生和服务态度也要跟进,做餐饮要对得起自己的良心,这也是父亲一直叮嘱我们兄弟仨的。”汪青松说。

40年前,汪青松父亲从安庆来南京城里谋生,沿着雨花路挑着扁担,烧着柴火,打磨出皮薄馅足、鲜嫩多汁的风味,以诚信和本分赢得众多食客的口碑。“他抓住了时代机遇,打开思路、敢闯敢试,家里的日子也越过越红火。”说起父亲,汪青松满心自豪。

接手雨花店后,汪青松对品质的打磨近乎苛刻:皮子以优质高筋面粉加蛋清轧制,薄而不破;馅心按猪肉2:8的肥瘦比例调配,加入葱姜汁去腥;火候也很有讲究,分阶段沸水下锅和文火熬制,清澈醇厚。一碗汪家馄饨,成为越来越多南京人舌尖上的乡愁符号。

早晨7时许,40岁的梁女士带着女儿来吃馄饨。“这家店重新装修过,终于盼来了开业。孩子在附近的实验小学上学,这家店是必经之地,来这儿吃碗锅气迷人的馄饨,浑身都舒服。”她笑着说,一碗馄饨唤起了儿时记忆,吃了近30年,依旧“百吃不腻”。

汪青松告诉记者,客人中有不少是老中少三代都在店里吃馄饨的,还有不少从这里搬走的住户,每周专程坐地铁来吃馄饨,目前雨花台店日均客单量达500左右。“真诚是最好的品牌,做馄饨如做人,讲究真材实料,要竭尽所能做出百年老店。”汪青松坦言,任何东西买不来老百姓的口碑。

记者注意到,站在店里能直接看到厨房,一锅馄饨能盛出五六碗,这边刚端走,那边就立马下锅了。要是一碗鲜肉小馄饨不果腹,在店门口右侧,还能再点些酱香饼、手抓饼、素火烧等小吃。“食品安全生产很关键,装修后的门店动线合理、干净明亮,离不开南京市市场监管局雨花台分局的专业指导。”汪青松表示。

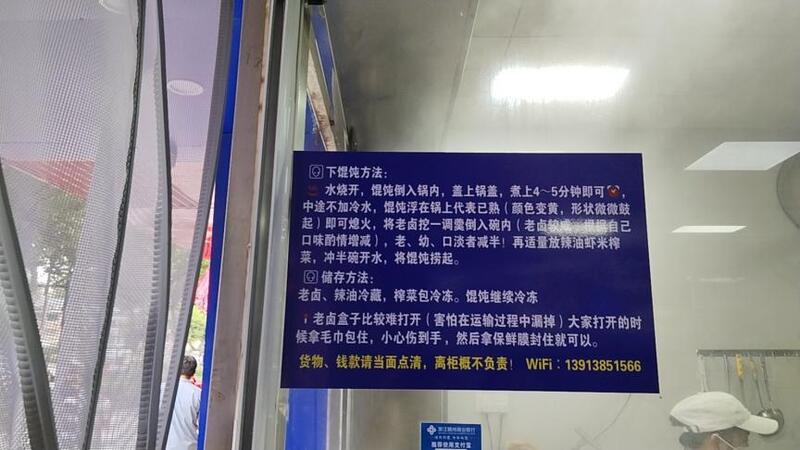

远道而来的食客们喝完馄饨,还会再打包几份冷冻馄饨或发快递。雪菜榨菜一小袋一小袋的分好,辣油、猪油也都分装好,店里的橱窗上还贴着下馄饨的秘诀和储存方法。“这款冷冻馄饨定价30元一份,很多人买回去给家里老人、孩子当早餐吃。虽是冷冻食品,但肉馅品质好、口感好,按照操作指南来煮的话,可以和店里堂吃现煮的风味相近。”汪青松笑称,新一代年轻人消费追求便捷多样,自己经常和儿子汪谢平商量,探索创新线上数字模式,“下”好一碗馄饨,打造属于老南京的味道。

品质是根,传承是本,这是汪家馄饨40年屹立不倒的生命线。“对我而言不仅意味着延续一种手艺,还有一种匠心精神,一份邻里乡情,一种关于‘坚守’的城市记忆。这碗馄饨,连接着我们的过去,也承载着通向未来的路。”26岁的汪谢平表示,汪家馄饨的老味道是三代人的“小康味道”。

值得一提的是,这位“准第三代传承人”在一家互联网企业从事研发。当老顾客说“吃了你家几十年馄饨,就认这个味儿”时,汪谢平意识到,从企业回归到烟火气的厨房,不只是一门生意,更是一份沉甸甸的信任和责任,非大毅力者不可为,非持恒心者不能为。

“永远要站在用户的角度去想问题并且对待用户”,经营一家餐馆亦如此,这段工作经历成为他接班前最宝贵的“预习”。顾客为什么选择我们?除了味道,他们还需要什么?是更舒适的环境?更便捷的支付和外送?还是一个能引发情感共鸣的故事?汪谢平信心满满地向记者分享经营思路——

首先在保持手工精髓的前提下,将肉馅调配、高汤熬制等核心环节进行数据化记录和适当标准化,为的是帮助“新伙计”无限接近黄金标准,确保品质稳定;其次,汪家馄饨不仅要做社区厨房,还可以化身“馄饨文化体验空间”,讲述时代下的小店变迁故事,传递一种温度和情感。

“为了让远方游子吃到家里的味道,我们正着手研究适合长途运输的‘速冻锁鲜装’(包含馄饨、调料、高汤料包)。”汪谢平补充道,真诚的内容是最好的推广,擅长社媒的他正通过短视频记录父辈工作时以及台前幕后的点点滴滴。

“我的祖辈父辈并不懂什么是‘流量’和‘KPI’,他们只知道专注、谦卑地做好一件事,就是在早饭点前要把肉馅调好、辣油熬好,让上班族和邻里街坊吃上一口新鲜热乎的馄饨。”汪谢平表示,要讲好幕后的鲜活故事,让品牌有温度、有灵魂。

从路边摊到十几平米小店,再到汪青松和两位兄长各自经营的90多平方米店面,“汪家馄饨”升级蜕变,焕发出崭新的生命力。汪家人用这份指尖上的技艺,编织着生活的希望,他们的幸福小康路走得越来越顺畅。

新华日报·交汇点记者 万晨